toriR blog

2025年鳥学会参加しました(2日目)

夜の渡り鳥の鳴き声(NFC)録音の運用課題をポスター発表しました。説明中、途切れることなく聞いていただき、貴重なフィードバックをいただけました。これを次に活かしたいです。ありがとうございました。

day2[2025-09-14]

<口頭発表>

24/25 年シーズン出水平野における高病原性鳥インフルエンザ流行状況

発表者

○江㟢真南・奥谷公亮(鹿大)・所崎香織・原口優子・堀昌伸(鹿児島県ツル保護会)・小澤真(鹿大)

結果と考察

- 2024年11月〜2025年2月、出水平野のねぐら水と鹿児島県内で保護・回収された野鳥からHPAIウイルスを分離・解析。

- 出水平野の日本一の鳥養鶏所

- ねぐら水での検出は11月にピーク、その後収束し、翌1月に再増加。第2ピークが4年ぶりにあった。

- ツル132羽を含む野鳥140羽を回収、67羽が感染確認(過去2番目の多さ)。

- 分離株はすべてH5N1亜型で、HA遺伝子解析により2系統の同時流行が判明。

卵黄抗体を用いた鶏伝染性気管支炎ウイルス抗体モニタリング

発表者

○土井貴文(PPQC・大阪公大)・加藤宏光(PPQC・Triace・大阪公大・フィリピン大)・真瀬昌司(動衛研・大阪公大)・松林誠(大阪公大)

結果と考察

- クロロホルムを用いないPBS希釈法で卵黄IgYを抽出したところ、従来法と高い相関。PBSはクロロホルムを不要とする。

- 市販IB-ELISAを用いた評価では二黄卵でも精度良好(15対中9対で差0.15未満)。

- 11鶏群での比較では、卵黄抗体価(2.24)と血清抗体価(2.27)が近似。

- 80週齢鶏12羽の追跡でも卵黄と血清の抗体価は類似した経時変化を示した。

- 卵黄抗体価は血清を良好に反映し、市販卵も利用可能。動物福祉に配慮しつつ農場立ち入りを抑え、大規模免疫モニタリングに有用。

- さらに血清中和抗体価とELISA抗体価の比較も実施中で、長期飼養鶏での知見を補完する。

北海道西部における森林棲鳥類の住血原虫感染状況

発表者

原山法大・松井晋(東海大院・生物)・佐藤雪太(岩手大)

結果と考察

- 鳥類住血原虫(Plasmodium, Haemoproteus, Leucocytozoon)は媒介昆虫が異なり、低地と亜高山帯で感染状況が変わると予想される。

- 例)ネッタイイエカを1827年にマウイの海岸に侵入。ハマイミツスイ vs, マラリア原虫は1000-1500mで多い。渡り鳥の一つの原因になっているかもしれない。

- 2024〜2025年繁殖期に、中山峠(亜高山帯)と羊ヶ丘実験林(低地)で森林性鳥類を捕獲し、血液塗抹で感染を確認。

- 種間・性間の比較を通じ、感染リスクに関わる行動習性について考察した。

- 地形・気象条件によるベクター構成の違いが、森林棲鳥類の感染状況に影響する可能性が示唆された。

感想

- 吸血昆虫を避けることが渡りの一つの効果だとしたら、面白い

国内の鳥類寄生性シラミバエの季節消長・吸血生態・原虫保有状況

発表者

菅澤颯人(岩大・千葉中央博市民研究員)・尾崎煙雄(千葉中央博)・木村悟朗(イカリ消毒・千葉中央博市民研究員)・関まどか(岩大)・佐藤雪太(岩大)

結果と考察

- 千葉県立中央博物館生態園で、2023年8月〜2024年10月にシラミバエを捕集。

- 得られたのはマツムラトリシラミバエ75頭で、季節消長は3峰性を示した。

- 吸血個体3頭中1頭から、ヘモプロテウス原虫DNAとハシブトガラスDNAを検出。

- これは原虫感染陽性のハシブトガラスを吸血した可能性を示す。

- 本研究は、関東における本種の季節消長・吸血生態・原虫保有状況を初めて明らかにした。

このセッションの感想:

- 鳥類の感染症はよく知らないのでとても面白かったです。鳥とハエ蚊との関係は生態系のほんの一部なんだなと感じます。

鳥類の河川橋梁利用状況の現地調査

発表者

金森泰都・佐藤靖彦(早大)

結果と考察

- 2024年10月〜2025年1月、東京近郊の河川橋梁111橋を調査。

- 約30%の橋梁で鳥類の着座を確認。

- 橋梁形式別ではトラス橋で最も多く、平均1橋あたり8羽。

- 最多観察種のハト類について、橋梁環境・形式・用途・材料・形状を分類し、利用パターンを理解するためのフローを試作。

- 結果は将来的な鳥類と橋梁の共生デザインに資する基礎知見となる。

大阪湾・阪南2区人工干潟における鳥類の21年変遷

発表者

風間美穂・中村進(きしわだ自然資料館)

結果と考察

- 阪南2区人工干潟(北1ha・南5.4ha)で2004年5月〜2025年3月まで毎月調査を継続。

- 21年間で30科93種・延べ65,215羽を確認。年変動は大きい。

- 直近の2024年度には52種で調査開始以降最多。シギ科・チドリ科は14種で2017年度に並ぶ水準。

- 2017年度の増加は覆砂事業の影響と考えられるが、今回の増加要因は未解明であり、周辺環境変化や海岸生物モニタリングデータをもとに検討する予定。

鳴き声プレイバックによるカラスねぐら入り行動変化の試み

発表者

安藤隆寛(中部電力)・北村喜文(東北大)・塚原直樹(宇大)・青山真人(宇大)

結果と考察

- 名古屋市大高緑地の冬ねぐら周辺で、建物屋上スピーカーからカラスの鳴き声を日没前後に再生。

- 多数のカラスが建物上に飛来・旋回し、通常少ない場所で行動変化が確認された。

- これはプレイバックがねぐら入り行動を誘発できる可能性を示す。

- 一方、時間経過で反応が減少するなど慣れも観察され、再生タイミング等の工夫が必要。

- 質問:民俗学調査である国の民族のお話、カラスの鳴き声を仕掛けてはいけない、仕掛けたら勝たねばならぬ、負けたら「死ぬ」→勝ったか?

札幌圏におけるカラスねぐらの20年変遷と人との関わり

発表者

中村眞樹子・竹中万紀子(札幌カラス研究会)・坂元直人・渋谷裕和・滝沢太浩・笹森健太(エコテック)

結果と考察

- 札幌圏で20年間継続調査を実施。ねぐら羽数は約8,000羽から3,500羽へ半減。

- 特に近年はハシブトガラスの減少が顕著。出血性腸炎や高病原性鳥インフルなど病気、ゴミ減少など複数要因が考えられる。

- 春〜夏のねぐらは非繁殖個体が多く変動が激しいうえ、樹木の葉で発見しにくい。

- ねぐらは人の生活圏と重なることが多く、問題視されつつも、長期的な調査は人とカラスの関わりを理解する基盤となる。

海鳥によるマダニとボレリア菌の広域拡散

発表者

石田千穂・高野愛(山大)・水谷晃(Island Ecosystem Research)・川上和人(森林総研)・森英章(自然環境研究センター)・川端寛樹(感染研)

結果と考察

- 回帰熱ボレリア菌(ダニ媒体細菌性で発熱と下がるを繰り返す。風邪の抗生物質は効かない)

- 沓島・ハンミャ島・仲の神島・西之島で海鳥寄生性 Carios 属マダニ663個体を採取。

- 分離培養で3株のボレリア菌を検出し、Borrelia turicatae の近縁種と判明。

- マダニCO1遺伝子解析により、離島間でのマダニ移動が確認された。

- これらは海鳥の渡りに伴うマダニと病原体の広域拡散を示唆する結果である。

感想

- 同じオオミズナギドリでも日本海側と太平洋側でマダニと細菌で多様性が全然違うということは繁殖地の選好性が高いってことか→と澤さんが質問していました

ポスター発表

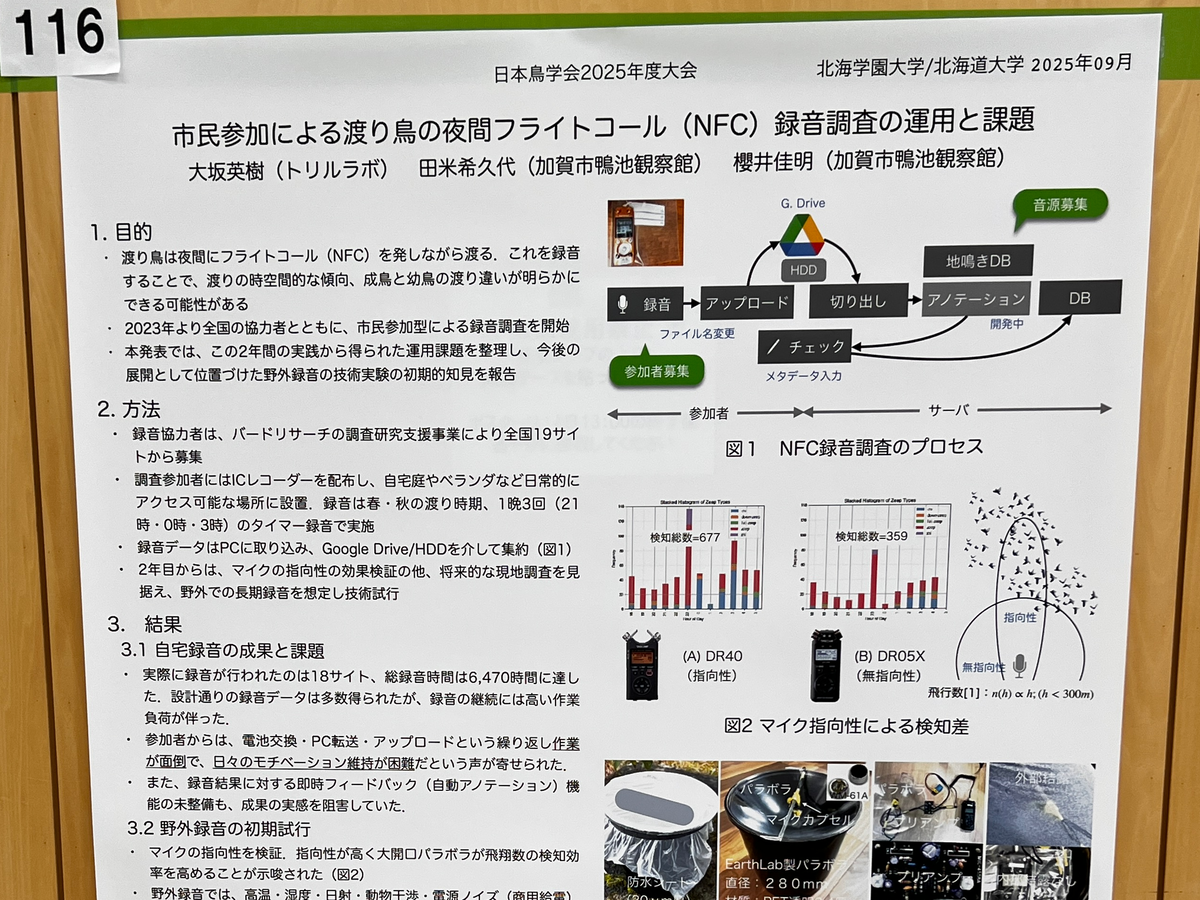

市民参加による渡り鳥NFC録音調査の運用と課題

発表者

○大坂英樹(トリルラボ)・田米希久代(加賀市鴨池観察館)・櫻井佳明(加賀市鴨池観察館)

結果と考察

- 3シーズンで18サイト・計6,470時間のNFC音源を収集。

- 主な課題は参加者の継続意欲の維持で、機材管理やデータ処理の煩雑さが負担となった。

- 解決には作業簡略化と即時フィードバックが重要。

- 一部でパラボラマイク導入により高高度通過群の検出向上を確認。

- USB給電で電池交換の負担軽減を試みたが、ハムノイズ混入が課題。

- 森林・僻地展開に向け、布製ドームで日射・雨音・動物干渉対策を試作。

- 今後は自律分散的かつ低保守の長期観測体制を構築する必要がある。

<いただいた質問とコメント>

- パラボラの集音性は?→マイクカプセルの直径より遥かに広い(直径28cm)音をノイズを抑えて集音できるので、

- 日本での環境音のデータベース構築は他の機関でも計画がある。日本で共通化できるのがいい。→同感

- アノテーションはコウモリも行えるか?→コウモリは他の種が鳴いていない高音域なので、逆に検知はしやすいと思われるが種同定は教師データ次第

- アノテーションは何を使うのか? → BirdNet, Google Perchの予定

- 市民科学では音声を視覚に囲む操作や音声分析ツールを使うのは難しい→同感。NFC参加者も自分のデータのスペクトログラムを見たい希望があるが、ツール習熟と教育には課題がある。そのため、NFC自動アノテーション後のチェックツールとして、超高速のスペクトロブラム生成プログラムを準備しているので使ってみて欲しい。

- 地鳴きから種を特定できるか?→それも課題だ。目視がなされた地鳴きを収集サイトを公開している。協力願う。 →洋上風力のアセスで渡り鳥の録音も環境省から指導(?)があり録音が必要だが、地鳴きと種名の紐付けがまだ課題と認識され出している。

- ICレコーダのAudioMothはどう入手したのか→個数が集まると製造されるので、その案内で製造されるを知ることができる。ただし、円安でとても高いので、オープンソースのハードウエアなので日本で製造も考えられる。

- 野外設置のパラ箱は製造する予定はあるか?→数が集まれば、可能性があるし、やりたい。

- NFCがリアルタイムでできると渡り鳥のBird Weather Forcastの可能性はあるね→その通り、北米並みにできるできるとよい。

黒田賞講演:

科学と実務をつなぐ保全鳥類学の実践

日時 9月14日(日)14:30〜15:30/3号館・41番教室

発表者 岡久雄二(人間環境大学)

講演概要

- 研究と実践の架け橋として、国内希少種(トキ・アカモズなど)の生息域内外保全を統合した「ワンプランアプローチ」を推進。

- トキ

- 約10年にわたり佐渡で野生復帰事業に参画。

- 育成法と繁殖行動の研究、統合個体群モデルによる復帰評価、経済波及効果の分析を実施。

- 科学的評価を施策に反映し、地域合意形成と順応的管理を推進したことで野生復帰は成功。

- アカモズ

- 2022年より保護増殖プロジェクトを組織。行政・研究機関・動物園・住民を巻き込み保全体制を構築。

- 繁殖成功率や生存率を組み込んだ評価を行い、保全計画を策定。

- 2023年には豊橋総合動植物公園との連携で世界初の人工孵卵・育雛に成功。将来的な野生復帰を視野に入れる。

- 保全の鍵

- 必要なのは論文成果よりも「実際に個体数を回復させ、社会を変えられたか」。

- 持続可能性のためには学校・社会教育で担い手育成も不可欠。

- 科学者は「科学・社会・教育」をつなぐ架け橋として役割を果たす必要がある。

メッセージ

- 保全の現場から得た科学的知見を社会実装に結びつけることで、鳥類学を自然と人との共生に貢献する学問として発展させていく。

以上